贾昭君副教授在Progress in Materials Science发表个性化骨再生修复领域长篇综述

全球每年有数以百万计患者因创伤、感染清创、肿瘤切除、退行性疾病、先天性缺陷以及口腔颌面疾病等遭受复杂难治愈性骨缺损,造成巨大社会经济负担。近几年,增材制造和骨组织工程优势融合,能够根据患者组织缺损“量体裁衣”,构建具有定制化外部轮廓、内部结构和特定再生/治疗功能的多孔骨植入物,开启“个性化骨再生修复”新时代。

近日,TOMID团队贾昭君副教授与北京大学郑玉峰教授、纽约州立大学石溪分校朱东辉教授、悉尼科技大学徐晓雪研究员等人合作,在《Progress in Materials Science》(《材料科学进展》)上发表了题为“Design, printing, and engineering of regenerative biomaterials for personalized bone healthcare”的长篇综述文章,系统阐述了基于增材制造个性化骨再生修复材料的设计、加工、工程化及应用研究进展,并深入剖析了相关临床转化现状、机遇和挑战。《Progress in Materials Science》创刊于1961年,旨在发表材料科学领域全面、权威、评论性、可读性和有影响力的综述文章,该期刊2021年影响因子为48.165。

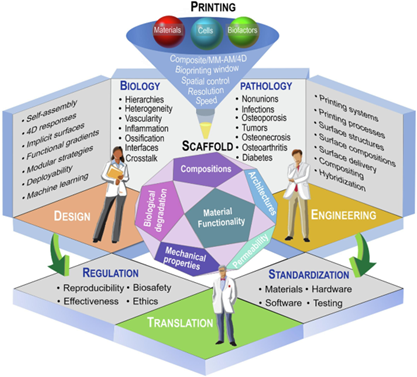

图1. 个性化骨再生植入材料/器械的临床转化有赖于:1)对骨生理学/病理学和临床需求的精准深入理解,2)先进材料设计、增材制造、工程化策略有机整合;3)“政产学研医”各界协作。

文章首先系统归纳了骨组织工程和增材制造相关基础理论,涉及骨生理学/病理学、骨-软组织界面、骨支架设计准则、增材制造范式、技术分类和原理特点等。随后,重点从设计、打印和工程化等三个维度探讨了个性化功能性骨修复支架研发的关键技术要点,包括下列交叉关联方面:1)基于不同增材制造范式(如3D打印、生物打印、4D打印、多级结构打印等),合理选择或设计可打印骨科生物材料;2)基于数字化手段、材料构效关系和超材料概念,进行仿生和/或智能支架构型设计;3)通过硬件升级、新老技术偶联和表界面工程等途径,改进打印系统,优化打印工艺,进而强化打印部件性能。在此基础上,总结了增材制造个性化功能性支架的骨科应用前沿,如血管化骨再生、免疫介导骨再生、软骨内骨化再生、骨-软组织一体化修复、病理性骨缺损修复等。另一方面,立足临床转化需求,总结了近五年来本领域临床前研究和临床试验进展,并指出医用级原料获取、血管化、生物打印、GMP大规模生产、标准化动物试验等瓶颈难题和解决思路,以促进增材制造与骨组织工程“转化型融合”。进而,聚焦当前骨植入增材制造产品临床转化壁垒,从政府监管层面讨论了临床转化路径、思路和机遇。最后,文章对个性化骨再生修复领域发展前景进行了展望。全文共计127页,包含34个图片、24个表格和1113篇参考文献。

贾昭君副教授为论文第一作者,北京大学郑玉峰教授为通讯作者。上述工作得到了国家自然科学基金、NSFC国际合作与交流项目、广东省传感技术与生物医疗仪器重点实验室基金等项目的支持。

论文信息:Jia, ZJ; Xu, XX; Zhu, DH; Zheng, YF*. Design, printing, and engineering of regenerative biomaterials for personalized bone healthcare. Prog. Mater. Sci. 2023, 134, 101072. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2023.101072

撰稿:贾昭君

终审:张超