吴钊英副研究员与张超教授课题组在骨质疏松性骨缺损修复研究领域发表研究论文

骨质疏松症是一种因成骨细胞和破骨细胞功能失衡导致的全身性代谢疾病,其特征是骨量减少和骨微结构恶化,增加了骨脆性和骨折的风险。临床上常用的治疗方法是种植体植入,然而患者的骨骼强度较差、骨密度较低及骨形成能力较差,常导致种植体植入失败。在骨质疏松的情况下,骨植入物不仅应具有与天然骨相匹配的机械性能,还应促进骨形成、抑制骨吸收,而传统的骨修复材料难以达到预期的临床效果。因此,开发能同时促进成骨细胞活性和抑制破骨细胞活性的骨植入物是非常必要的。

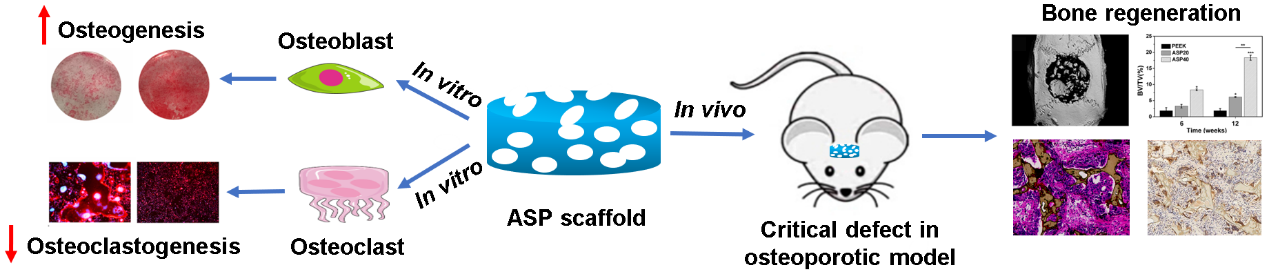

聚醚醚酮(PEEK)具有优异的力学性能(与天然皮质骨相近),物理化学性质稳定、生物相容性良好,是一种理想的骨修复材料。但PEEK的生物惰性和较低的成骨活性,限制了其临床应用。为了克服上述问题,课题组将负载阿仑膦酸钠(ALN, 骨吸收抑制剂)的掺锶生物活性玻璃(A-SrBG)与PEEK复合,制备了一种新型生物活性复合支架(ASP);发现随着A-SrBG含量的增加,ASP复合支架的体外矿化能力逐步提高,表现出优异的体外生物活性。由于A-SrBG的加入,ASP复合支架不仅显著促进了大鼠骨髓间充质干细胞(rBMSCs)的黏附、增殖和成骨分化,还抑制了小鼠单核巨噬细胞白血病细胞(RAW264.7)的破骨分化。此外,在成骨细胞和破骨细胞共培养条件中,ASP复合支架显著上调了OPG/RANKL的比值,从而促进共培养条件下rBMSCs的成骨分化;体内实验表明,ASP复合支架可促进骨质疏松性骨缺损修复。

相关研究成果以题为“Bioactive poly(ether-ether-ketone) nanocomposite scaffold regulates osteoblast/osteoclast activity for regeneration of osteoporotic bone”的论文发表于生物材料领域权威期刊Journal of Materials Chemistry B(Journal of Materials Chemistry B, 2022, DOI: 10.1039/D2TB01387H)。TOMID的吴钊英副研究员、张超教授以及南方医科大学南方医院的陈滨教授为论文的通讯作者,博士研究生赵蒙恩为论文的第一作者,中山大学生物医学工程学院为论文第一单位。本研究得到了国家重点研发计划(2018YFB1105702)、国家自然科学基金(81971760, 81801845)、广东省自然科学基金(2021A1515010527)、深圳市基础研究计划(JCYJ20190807160811355)和广东省重点领域研究与发展计划(2020B090924004)的资助。

供稿:赵蒙恩

终审:张超