梯度交联水凝胶+疝补片 | 宋剑/张超课题组同日获两项中国发明专利授权

TOMID宋剑/张超课题组近期分别联合深圳市医疗器械检测中心和中山大学附属第七医院,聚焦微相分离PVA基水凝胶的拓扑结构塑造、微观结构调控及其生物材料学反馈,以材料制备方法、临床应用场景为重点进行知识产权保护,在生物医用梯度交联水凝胶及疝补片领域获两项中国发明专利授权。

梯度结构多孔水凝胶在空间维度上具有不同微观结构和宏观性能,可以对细胞产生空间诱导效果,通过塑造细胞周围的生物力学与空间环境实现对细胞行为的调控。在名为“一种梯度结构生物医用水凝胶的制备方法”的发明专利中,课题组将聚乙烯醇(PVA)溶解于不同配比的二甲基亚砜(DMSO)-水二元溶剂,并将两种溶液分层浇铸、使液层间的接触面的浓度处于PVA-DMSO-水三元共混体系的脱溶区,诱发原位相分离。随后,借由浓度差驱使的被动扩散,相分离发生范围由液层接触面向两侧深处扩大,直至整个溶解系均发生相分离。在微相分离过程中,PVA自DMSO-水二元溶液中脱出,在微观上呈现分子间或分子内氢键连接、形成微晶区;在宏观上表现为溶液-凝胶转变,即原位实现凝胶制备。由于不同液层间的PVA、DMSO、水含量不同,在被动扩散下呈现自上至下的梯度浓度分布,最终制备得到的水凝胶亦存在自上至下的梯度结构。同时,本发明通过改变致密层前驱液和疏松层前驱液的PVA、DMSO和水的配比,低温过程的时长、时效处理的时长,还可以在前述基础上实现上表面和下表面近表层的材料微观组织调控,获得具有不同微观结构的材料组织。该发明提供的制备方法基于相分离原理、本质上是物理交联,工艺流程简便、制备体系简单,无潜在生物毒性隐患。

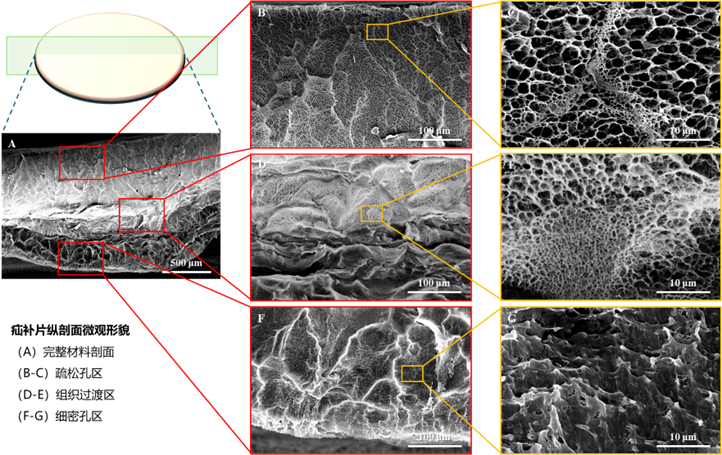

相应地,宋剑/张超课题组着眼于现有疝补片的临床使用痛点,提出了“一种超低溶胀率的梯度结构疝修复补片及其制备方法”,并结合其使用方法申请了发明专利。当前, 疝补片已广泛应用于无张力疝修补术。按照制造方法,可将疝补片分为编织型和非编织型。编织型疝补片具有优异力学性能和生物相容性,但其宏观呈现较大的多孔结构,临床中无法避免缺损处术后粘连、局部感染与非正常愈合等问题。非编织型疝补片是近年的新兴概念,如水凝胶材料、薄膜材料等;在理想状况下,其不仅应该具有超低的溶胀率,以实现无张力修补,而且还应该具有足够的力学性能保障。基于前述梯度结构生物医用水凝胶,课题组将不同液层视为相对独立的功能模块,分别进行功能化后进行分层浇注;通过调整致密层的厚度和时效处理,最大限度地降低材料的溶胀率,最优情况下溶胀率接近0、有助于实现无张力修补;并通过相分离原位生成凝胶体,在层间原位生成过渡区,微观结构互锁、保障补片材料整体的力学可靠性。通过调控PVA‑可溶性小分子填充剂/DMSO‑水溶解系,使得疏松层的孔径保持在数十微米级、同时提升材料的亲水性,促进细胞长入、组织黏附;另一方面,通过塑化剂的加入使得致密层的孔径保持在亚微米级、同时提升材料的疏水性,阻止细胞长入、组织黏附。

通过两则专利,以DMSO-PVA-水三元溶解系为基础、以微相分离原理为抓手,宋剑/张超课题组初步建立了一种梯度生物医用水凝胶制备的新范式,并向临床应用转化迈出了探索性的一步。相关制备策略绿色经济、设备要求低,具有良好工业应用推广前景。

供稿:李昇霖

终审:宋剑