CEJ | TOMID宋剑副教授课题组联合北京东直门医院和德国亥姆赫兹慕尼黑中心发表脊髓损伤水凝胶论文

脊髓损伤发生率约为每百万人900例,其后遗症包括半身不遂、神经性膀胱失能,严重影响患者生活质量。脊髓组织的自修复能力有限,然而目前临床并无重建脊髓功能重建策略。当前,如何抑制初始损伤后的继发损伤是临床治疗脊髓损伤的难点。继发损伤过程过程复杂,主要机制为神经炎症诱发瘢痕组织大量增生、导致修复效率低下。抑制创后神经炎症水平是治疗继发损伤、实现脊髓损伤修复的重要途径。

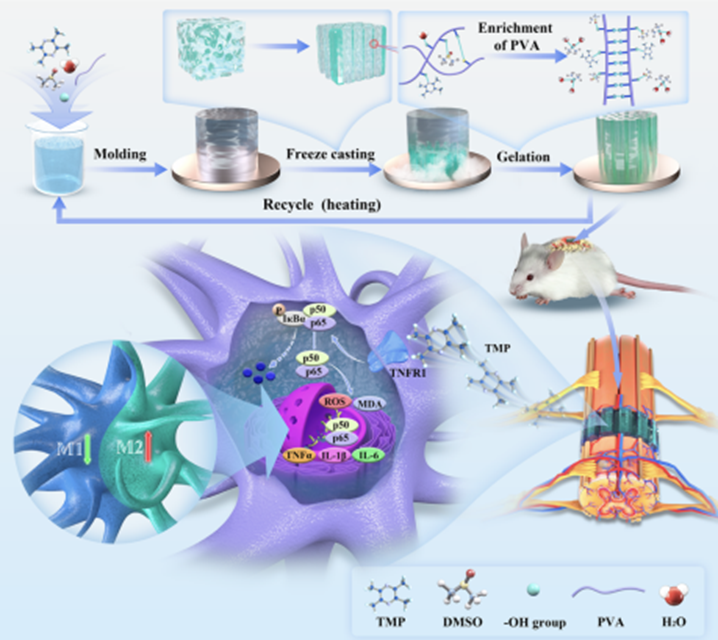

近日,TOMID团队宋剑课题组联合北京中医药大学东直门医院和德国亥姆赫兹慕尼黑中心,提出了一种具备定向结构微相分离聚乙烯醇(PVA)水凝胶、原位包载川芎嗪(TMP)实现继发损伤干预。该策略通过建立生物力学线索、微观拓扑线索、生物化学线索,协同构建脊髓损伤修复微环境。在材料制备过程中,本研究首次联用微观相分离原理与定向冷冻铸造技术,一方面使“PVA-二甲基亚砜-水”三元溶解系的相分离过程与水相的定向结晶相耦合,另一方面利用TMP与PVA之间存在的氢键连接、在凝胶化转变中实现PVA大分子网络对TMP的原位包载。

体外试验表明,得益于相分离过程中的涌现机理,该水凝胶材料具备与脊髓组织相当的力学性能、适宜神经细胞长入的通孔结构,且具有良好生物相容性;同时,得益于原位包载效应,TMP的释药时间得以延长至12h,有助于在植入处持续给药。此外,凝胶完全依靠物理交联、加热即可实现完全回收。体内试验表明该水凝胶材料在脊髓创后的急性期显著下调活性氧水平,抑制神经胶质细胞向M1分型的分化、促进向M2分型的分化,有效抑制了神经炎症水平;在慢性期,该水凝胶材料显著减少脊髓损伤处组织空泡、有效提升了神经小体的存活率。大鼠步态实验显示该水凝胶材料能够显著重建运动机能,BBB评分可达健康组的50%。总体而言,这一策略一举解决了TMP难溶于水、难以通过传统凝胶化手段实现高水平载药的难点;通过多种生物线索构建微环境、协同实现脊髓损伤修复。该方案简便、经济、绿色,有望成为临床脊髓损伤修复的植入体新选择。

该工作以《Phase-separated anisotropic PVA hydrogel loaded with tetramethylpyrazine for spinal cord injury repair》为题,发表于中科院一区TOP期刊《Chemical Engineering Journal》。TOMID博士生李昇霖为共同第一作者,宋剑副教授为最后通讯作者。共同通讯作者作者还包括北京中医药大学东直门医院副院长李晋玉教授和骨伤四区主任穆晓红教授。本研究得到了深圳市基础研究专项面上项目、中央高水平中医医院临床科研业务费、国家自然科学基金优秀青年科学基金等资助。

论文信息:Gang Liu, Shenglin Li, Bowen Deng, Luyao Huo, Huizhong Bai, Shengyuan Jiang, Yimin Zhou, Zhenzhen Pei, Ceren Kimna, Yi Zhao, Lin Xu, Jinyu Li, Xiaohong Mu, Jian Song, Phase-separated anisotropic PVA hydrogel loaded with tetramethylpyrazine for spinal cord injury repair, Chemical Engineering Journal, 2025, 159944

供稿:李昇霖

终审:宋剑