TOMID团队肖林课题组|Materials Horizons封面综述:从仿生细胞培养出发的生物材料设计与组织工程策略

- 研究背景:

仿生细胞培养(Biomimetic Cell Culture)致力于通过工程方法在体外为细胞创造仿生微环境,以维持正常的细胞表型、基因型、代谢和功能。与传统的平板细胞培养相比,它可以为疾病建模、药物开发和再生医学提供更精确的平台。

- 文章简介:

近日,中山大学生物医学工程学院TOMID团队肖林副教授课题组从空间微环境、化学微环境和物理微环境方面总结了仿生细胞培养的原理,然后介绍了仿生细胞培养的主要策略及其最新进展。为建立细胞仿生微环境,研究人员开发了多种策略,从传统的支架策略,如宏观支架、微载体和微凝胶,到新兴的无支架策略,如多细胞球体(Spheroid)、类器官(Organoid)和类装配体(Assembloid),并结合3D生物打印与微流控芯片等整合性平台技术,以模拟细胞的微环境。文章创新性地从仿生细胞培养的角度讨论生物材料与组织工程的进展及存在的挑战,为生物材料设计与组织工程策略提供一个新的视角。

相关综述论文以“Biomimetic cell culture for cell adhesive propagation for tissue engineering strategies”为题于近期发表在《Materials Horizons》上,并入选期刊封面(图1)。第一作者为TOMID团队硕士研究生罗秋陈,通讯作者为TOMID团队肖林副教授和吴钊英特聘副研究员。

图1. 期刊封面。

- 研究内容:

- 仿生细胞培养的基本原理

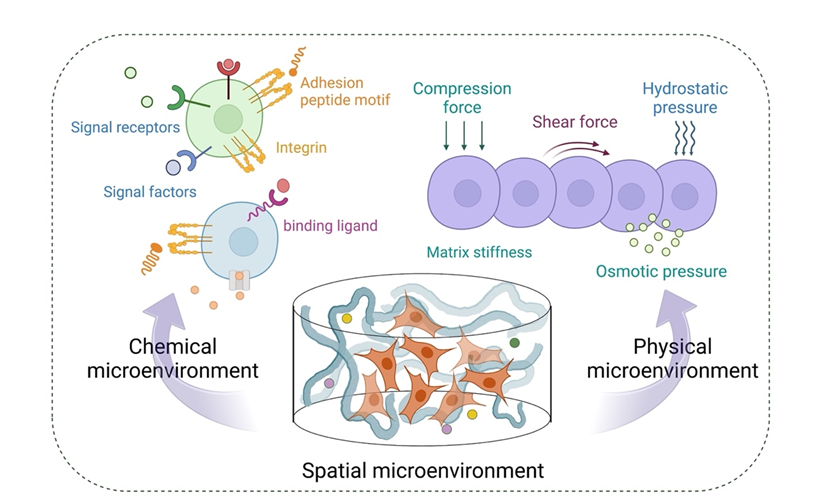

细胞外基质(ECM)是细胞外的非细胞三维(3D)大分子网络,它为细胞提供结构支持,调节和促进细胞-细胞、细胞-组织信号传导,并控制细胞的形态,结构和功能。体内细胞微环境大致分为三个方面:空间微环境、化学微环境和物理微环境(图2)。

空间微环境是指细胞生存的3D空间生态位,包括细胞和ECM的空间几何形状、组成和空间分布。在这个3D空间中存在多种化学信号,包括生长因子、营养成分和信号分子等,组成细胞的化学微环境。此外,还存在由各种物理信号构成的物理微环境,例如ECM的机械信号。仿生细胞培养的基本原理在于通过工程方法在体外模拟构建细胞的空间、化学和物理微环境。

图2. 细胞微环境的典型示意图。

2、仿生细胞培养的主要策略

研究人员开发了多种工程方法在体外为细胞创建仿生微环境,包括常规支架策略、无支架策略和以3D生物打印技术、微流控芯片技术为代表的整合性新兴仿生构建策略。

常规支架通常指具有多孔结构的固体支架和水凝胶材料,可为细胞提供粘附、生长、迁移的3D空间,并通过表面改性、力学设计和生物功能化等方式获得特定的物理和化学信号。常规支架制备简单,工艺成熟,但只能提供简单的物理和化学信号,不能反映精细复杂的细胞微环境特征,在细胞种类及密度、空间排布、信号传导、营养补给等方面存在明显不足。

无支架策略主要包括细胞球体、类器官和类装配体等细胞聚集体培养方法,在这些方法中,细胞在没有支架支持的情况下自组织形成聚集体,一定程度上模拟了天然组织和器官的形成过程。这些细胞聚集体可以实现多种细胞共组织和空间特异性排布,并建立丰富的细胞-细胞、细胞-ECM相互作用,与常规支架策略相比,细胞具有更接近体内的微环境特征,但也存在营养与稳定性等问题。

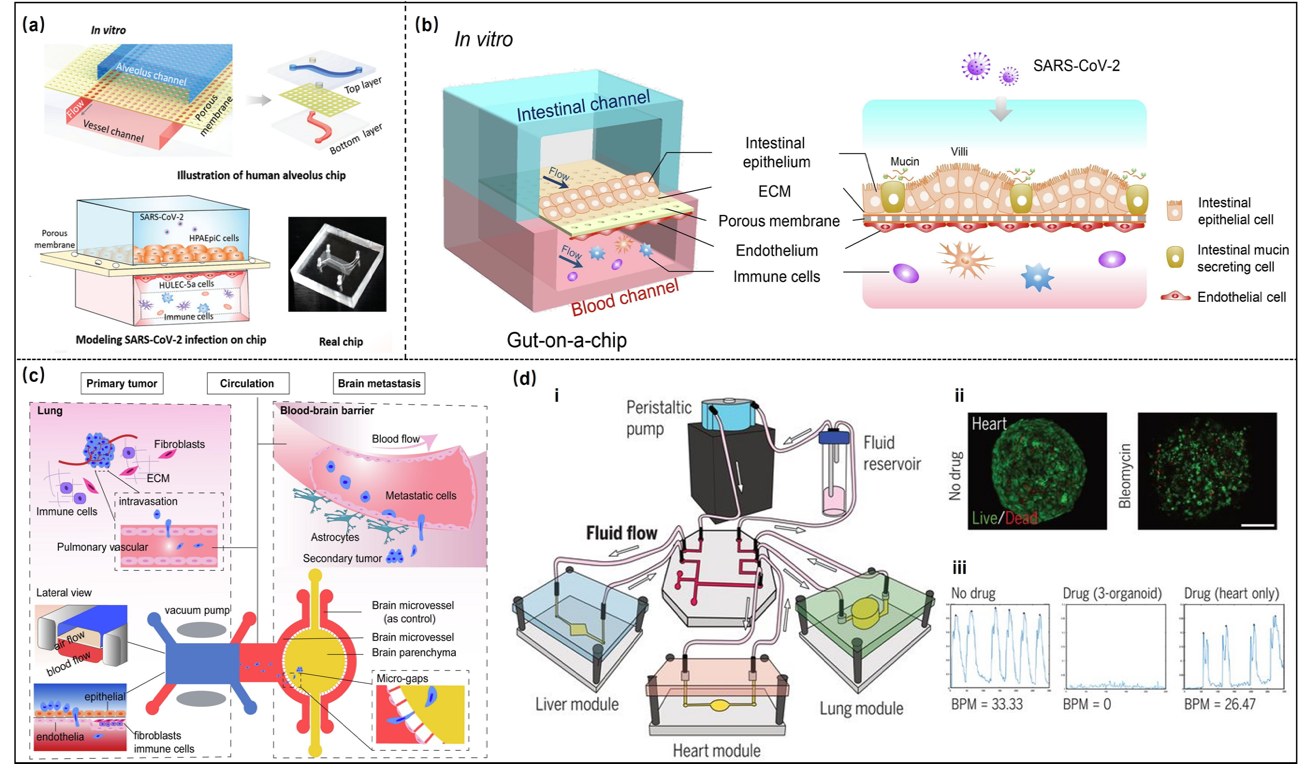

3D生物打印技术和微流控芯片技术的快速发展,为现有仿生细胞培养策略提供了强有力的优化升级平台。3D生物打印技术在微米尺度上精确分配含有细胞的生物材料,构建具有特定结构与功能的组织和器官类似物。随着细胞球体、类器官等细胞聚集体培养方法与3D生物打印技术的融合,构建具有更高仿生水平的复杂组织和器官结构成为可能。同时,微流控芯片技术可为细胞提供更精细的微环境,如控制生理性气体和生长因子浓度、施加特定的机械刺激等,并可将不同仿生培养结构(如类器官)进行连接,建立模拟体内的多组织、多器官间相互作用,以实现更精细复杂的仿生细胞培养,显著提高模型的生理相关性(图3)。

图3. 微流控芯片技术作为整合性平台用于仿生细胞培养。

- 结论与展望:

仿生细胞培养的关键是在体外模拟构建细胞的微环境,以维持正常的细胞表型、基因型、代谢和功能,这是组织工程与再生医学的关键。近几十年来,从常规支架法到新兴的自组织多细胞聚集体策略,研究人员一直在努力寻求仿生细胞培养的方法。常规支架法操作简单,但只能包括简单的物理或化学信号以及有限的细胞密度和分布。相比之下,自组织细胞聚集体具有更高的细胞密度和更真实的细胞微环境。近年来,3D生物打印技术和微流控芯片技术的发展为实现更高水平的仿生细胞培养提供了强有力的平台,尤其与细胞球体、类器官等细胞聚集体培养方法相结合,将仿生细胞培养推向了一个新的高度。然而,这些方法目前仍然存在未能克服的问题,如细胞聚集体的稳定性和异质性问题,复杂化学信号和物理信号的设计与精确控制等,建立相关标准、引入智能控制和自动化系统,是当前仿生细胞培养的提升方向,未来还需要从种子细胞选择及扩增、组织器官发育、生物材料制造与加工工艺、新一代信息技术等多个方面进行努力。在动物试验不再是唯一金标准的时代,仿生细胞培养将以高通量、高精度、低伦理风险和低成本的优势在疾病建模、药物研发、组织工程和再生医学中发挥重要作用。

- 致谢:

感谢国家自然科学基金(52173151,82002734,51803067)、广东省自然科学基金(2021A1515011084,2019A1515110312)、中央高校基本科研业务费青年教师团队项目(22QNTD1302)和深圳市出站博士后科研资助项目(SZBH202108)的资助。

论文信息:

Qiuchen Luo, Keyuan Shang, Jing Zhu, Zhaoying Wu*, Tiefeng Cao, Abeer Ahmed Qaed Ahmed, Chixiang Huang, Lin Xiao*, Biomimetic cell culture for cell adhesive propagation for tissue engineering strategies. Materials Horizons, 2023, 10, 4662-4685.

供稿:罗秋陈

终审:肖林