学院新闻

我院健康信息智能计算团队在医学成像重建研究上取得新进展

(1)磁共振图像(MRI)重建

当前,MRI由于存在采集时间过长问题易导致在检测过程中患者易感到不适和图像结果产生运动伪影,限制了MRI的可及性。相比于其他减少采集时间的MRI技术,压缩感知MRI成像(CS-MRI)能够在不影响信噪比和分辨率的情况下实现快速采集,但现有的CS-MRI方法仍存在伪影混叠的挑战,使图像中类噪声纹理和细节缺失,影响方法的重建性能。

我院健康信息智能计算团队联合英国帝国理工学院杨光教授和香港中文大学曾铁勇教授,提出了一种分层感知对抗学习方法,从高度欠采样的低分辨MRI图像中恢复出高分辨图像。该方法包括多级视角判别模块、全局局部相干判别模块和上下文感知学习生成模块。多级视角判别模块从图像全局和局部区域两个方面提取丰富的图像信息;全局局部相干判别模块可以向生成模块同时提供全局和局部反馈信息;上下文感知学习生成模块可以利用MRI不同切面之间的关系,提升本方法重建性能。本方法的模型结构如图1所示。

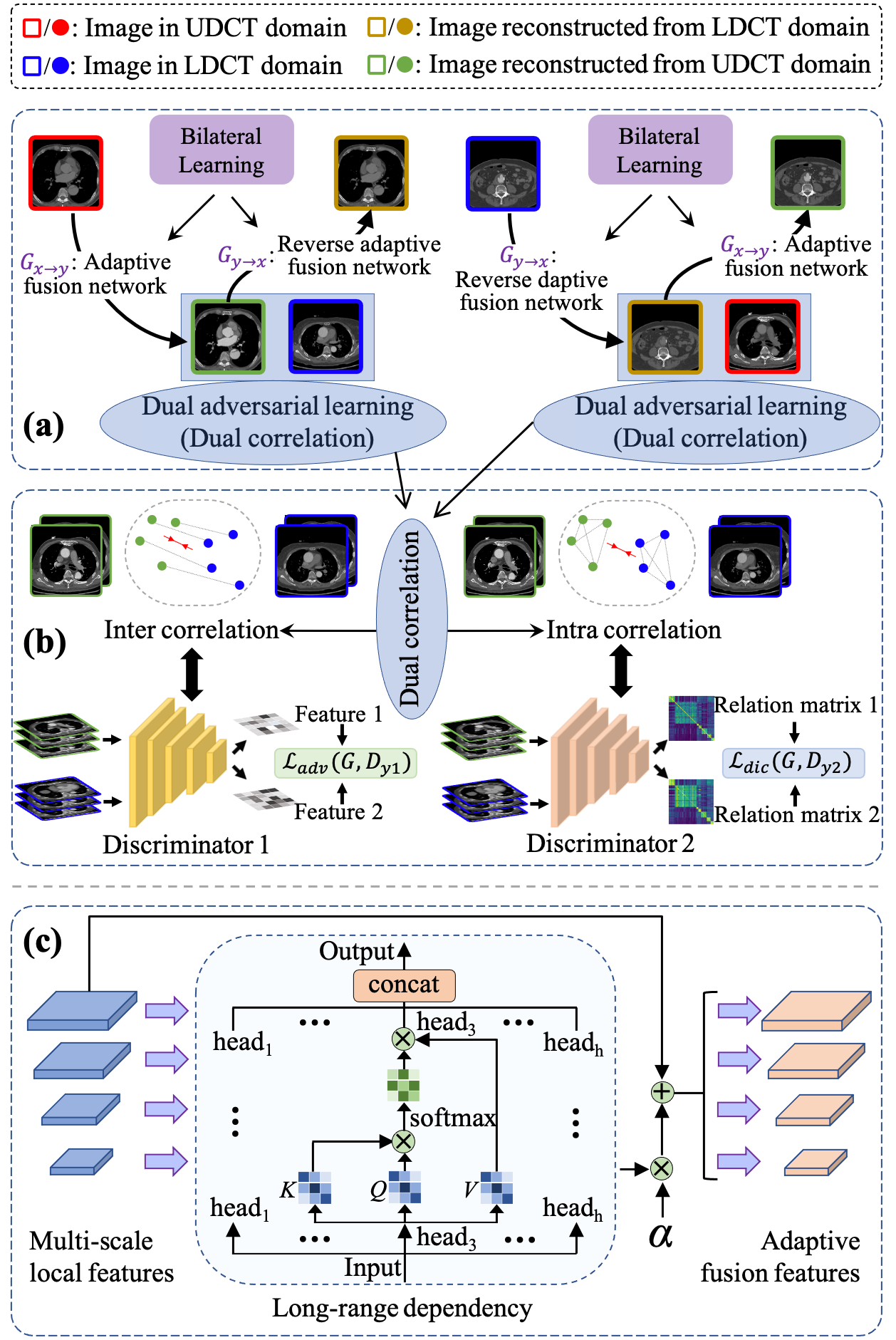

图1. (a) 本方法流程图,(b) 全局局部相干判别模块,(c) 上下文感知学习生成模块

本方法在三个MRI数据集(大脑、心脏、膝盖)开展了实验。相比于其它MRI重建方法,本方法极大提高了有效性。部分实验结果如图2所示。

图2:与几种MRI重建方法的比较结果。第一、三、五列中的红色方框表示放大后的视图。第二、四、六列是重建后高分辨图像和原始高分辨图像之间的差值,其中红色对应重建结果与真实值之间的误差较大(蓝色对应误差较小)。

相关研究成果发表于国际学术期刊IEEE Transactions on Medical Imaging(论文题目:Hierarchical Perception Adversarial Learning Framework for Compressed Sensing MRI,DOI:10.1109/TMI.2023.3240862)。我院健康信息智能计算团队高智凡副教授为第一作者,中山大学生物医学工程学院为第一单位。

(2)CT血管造影图像重建

主动脉疾病通常基于CT血管造影图像进行诊断。减少成像过程中碘对比剂的使用剂量有助于降低患者的潜在健康风险,但会导致CT造影图像中主动脉的亮度明显变低,严重影响医生的临床诊断。

我院健康信息智能计算团队联合首都医科大学附属北京安贞医院徐磊主任医师和英国帝国理工学院杨光教授,提出了一种基于多重对抗学习的血管造影重建方法,从低剂量对比剂下的CT造影图像中重建高剂量对比剂下的CT造影图像。该方法设计了一种双边机制来学习源域(低剂量图像)和目标域(高剂量图像)之间的映射关系,并引入双重相关性约束模块以同时对跨域特征的分布均匀性和域内样本的不一致性进行建模,最后对多尺度信息和长距离交互依赖进行自适应融合,以降低高噪声金属植入物的对图像重建的干扰。方法的模型结构如图3所示。

图3 (a) 本方法流程图,(b) 双重相关性约束模块,(c) 自适应融合模块

本方法在104例患者的CT造影图像上进行了验证。结果显示了本方法在CT造影图像重建上的有效性。部分实验结果如图4所示。

图4. (a) 升主动脉,(b) 主动脉弓,(c) 主动脉体渲染图;UDCT: 超低对比剂CT,LDCT: 低对比剂CT

相关研究成果发表于国际学术期刊IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics(论文题目: Multiple Adversarial Learning based Angiography Reconstruction for Ultra-low-dose Contrast Medium CT,DOI: 10.1109/JBHI.2022.3213595,代码: https://github.com/HIC-SYSU/MALAR)。我院健康信息智能计算团队博士生张卫卫为论文第一作者,伍伟文副教授和张贺晔教授为通讯作者,中山大学生物医学工程学院为第一单位。

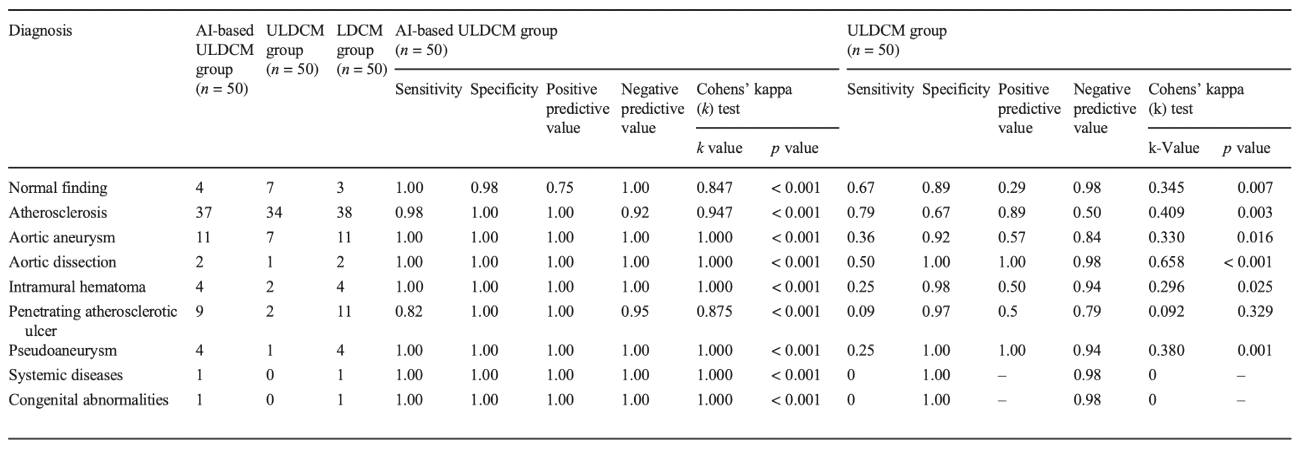

进一步将本方法应用于临床实验中。结果显示本方法重建出的高剂量CT图像与临床低剂量CT图像所获得的主动脉疾病诊断结果接近,如下表所示:

相关研究成果发表于European Radiology(论文题目:Artificial intelligence–based full aortic CT angiography imaging with ultra-low-dose contrast medium: a preliminary study, DOI:10.1007/s00330-022-08975-1)。