学院新闻

我院罗语溪副教授在抑郁症睡眠脑电网络研究方面取得系列新进展

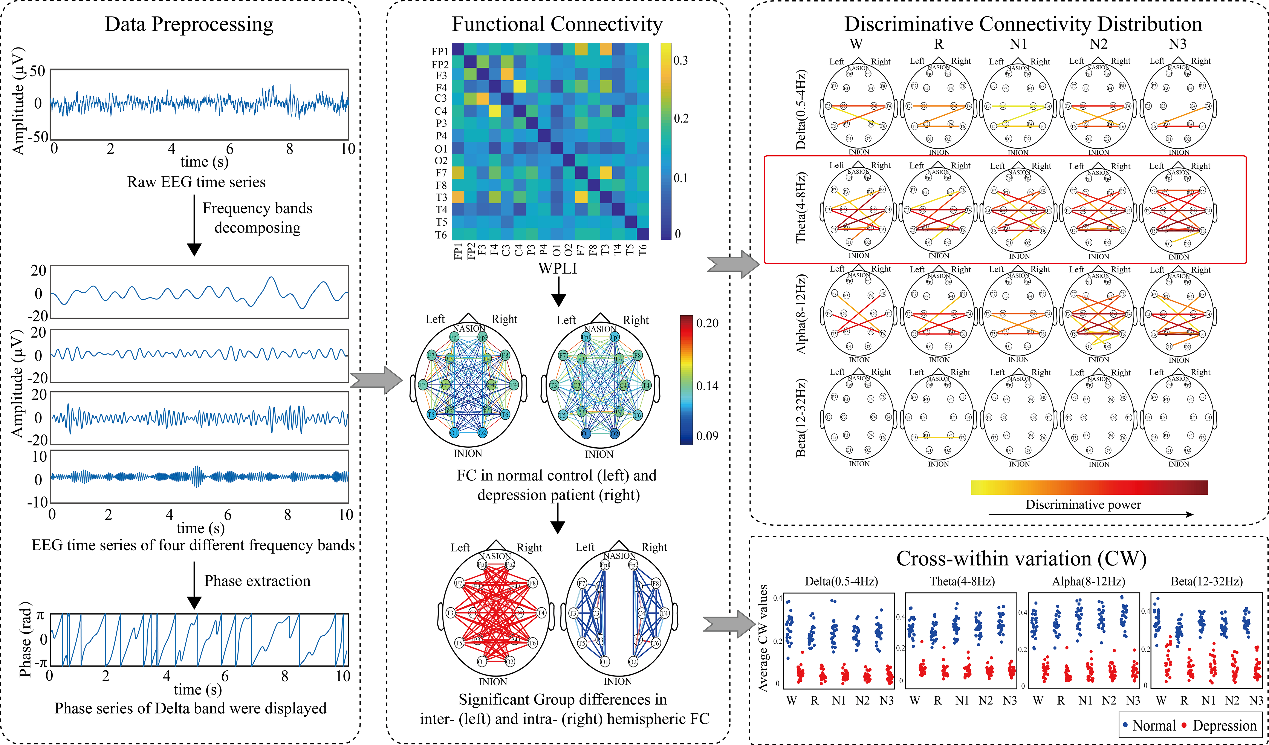

探索抑郁症的生物学标记物具有重要的临床意义。研究睡眠状态下大脑对外界刺激的响应,有望发现相关精神疾病的特异自发的病理线索。近期,我院罗语溪副教授从睡眠脑电功能连接分析角度出发,探寻抑郁症潜在的生物标记物。采用加权相位延迟指数计算大脑功能连接,分析睡眠状态下脑功能连接的差异特点,构造区域性特征CW(半球内半球间差异指数),进一步验证了该区域性特征作为抑郁症生物标记物的潜力。研究发现:患者大脑平均功能连接增强,并呈现空间差异;半球间功能连接增强,半球内功能连接减弱;theta频段左右颞叶之间的功能连接异常可能是抑郁症的重要指标;构造的CW特征对抑郁症的筛查具有高特异性。该研究有望为抑郁症患者的睡眠脑电活动异常提供新的潜在的生物标志物,并为理解抑郁症的病理机制提供新见解。相关研究成果发表于Journal of Neuroscience Research(论文标题:Characterization of Specific Spatial Functional Connectivity Difference in Depression during Sleep, 2021, 99: 3021-3034)。我院罗语溪副教授与广东三九脑科医院心理行为科温金峰主任为通讯作者,硕士研究生连佳铠为论文第一作者,中山大学生物医学工程学院为第一单位。

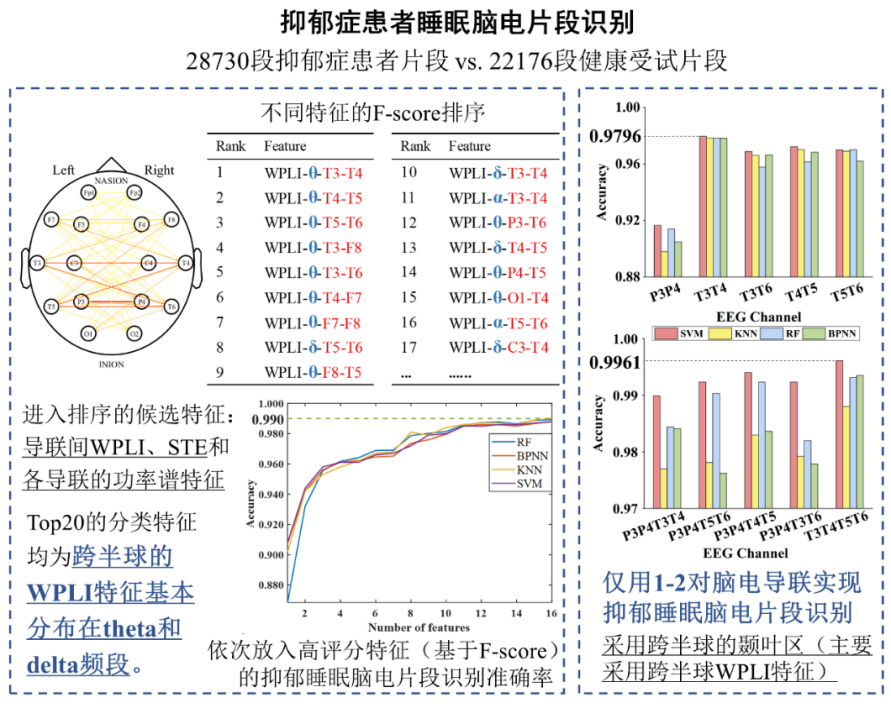

进一步,该课题组在无睡眠分期信息标签的前提下,以尽量少的脑电导联研究抑郁症睡眠脑电片段与健康被试睡眠脑电片段的识别。研究以每个脑电导联不同频带的功率谱特征、每两两导联之间的加权相位延迟滞后指数(WPLI)和符号传递熵(STE)值为备选特征,识别30名重度抑郁症患者的27830段和30名健康对照受试者的22176段无睡眠分期标签脑电数据,通过特征工程和熵值法筛选重要特征和重要导联,验证对片段识别的准确率。结果表明:大脑后叶特别是颞叶半球间连接特征具有较高的分类能力;大脑颞叶区2通道与4通道在抑郁症脑电片段识别中可获得高准确率(97.96%与99.61%)。本研究探索了仅使用少数睡眠脑电图通道筛查抑郁症的可能性,有望极大促进院外抑郁症的诊断。相关研究成果发表于Computers in Biology and Medicine(论文标题:Minimal EEG Channel Selection for Depression Detection with Connectivity Features during Sleep,doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.105690)。我院罗语溪副教授与广东三九脑科医院心理行为科温金峰主任为通讯作者,硕士研究生张仰婷为论文第一作者,中山大学生物医学工程学院为第一单位。

上述两研究群体可能存在不同的神经发育程度和代谢因素引起脑电功能连接的差异。课题组在后续研究中将纳入更广泛的受试人群以研究疾病与非疾病因素对研究结果的影响。